Das Sonnensystem

nach Hause

Merkur VenusErde

Mars

Galerie Extra

|

|

|

Erde

Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Ihr Durchmesser beträgt über 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Sie ist Heimat aller bekannten Lebewesen. Nach der vorherrschenden chemischen Beschaffenheit der Erde wird der Begriff der erdartigen (terrestrischen) oder auch erdähnlichen Planeten definiert. Das astronomische Symbol der Erde ist ? oder (Radkreuz).

Umlaufbahn

Gemäß dem ersten keplerschen Gesetz bewegt sich die Erde um die Sonne auf einer elliptischen Bahn, die Sonne befindet sich in einem der Brennpunkte der Ellipse. Der sonnenfernste Punkt der Umlaufbahn, das Aphel, und der sonnennächste Punkt, das Perihel, sind die beiden Endpunkte der Hauptachse der Ellipse. Der Mittelwert des Aphel- und Perihelabstandes ist die große Halbachse der Ellipse und beträgt etwa 149,6 Mio. km. Ursprünglich wurde dieser Abstand der Definition der Astronomischen Einheit (AE) zugrunde gelegt, die als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für Entfernungsangaben innerhalb des Sonnensystems verwendet wird.

Das Perihel liegt bei 0,983 AE (147,1 Mio. km) und das Aphel bei 1,017 AE (152,1 Mio. km). Die Exzentrizität der Ellipse beträgt also 0,0167. Der Perihel-Durchgang erfolgt um den 3. Januar und der Aphel-Durchgang um den 5. Juli. Für einen Sonnenumlauf benötigt die Erde 365 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden; diese Zeitspanne wird auch als siderisches Jahr bezeichnet. Das siderische Jahr ist 20 Minuten und 24 Sekunden länger als das tropische Jahr, das die Basis für das bürgerliche Jahr der Kalenderrechnung bildet. Die Bahngeschwindigkeit beträgt im Mittel 29,78 km/s, im Perihel 30,29 km/s und im Aphel 29,29 km/s; somit legt der Planet eine Strecke von der Größe seines Durchmessers in gut sieben Minuten zurück.

Zur inneren Nachbarbahn der Venus hat die Erdbahn einen mittleren Abstand von 0,28 AE (41,44 Mio. km) und bis zur äußeren Nachbarbahn des Mars sind es im Mittel 0,52 AE (78,32 Mio. km). Auf der Erdbahn befinden sich mehrere koorbitale Objekte, siehe dazu unter Erdbahn.

Der Umlaufsinn der Erde ist rechtläufig, das heißt, dass sie sich entsprechend der Regel der Drehrichtung im Sonnensystem vom Nordpol der Erdbahnebene aus gesehen dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt um die Sonne bewegt.

Die Bahnebene der Erde wird Ekliptik genannt. Die Ekliptik ist um gut 7° gegen die Äquatorebene der Sonne geneigt. Der Nordpol der Sonne ist der Erde am stärksten gegen Anfang September zugewandt, der solare Südpol wiederum gegen Anfang März. Nur um den 6. Juni und den 8. Dezember befindet sich die Erde kurz in der Ebene des Sonnenäquators.

Rotation

Die Erde rotiert rechtläufig – in Richtung Osten – in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden relativ zu den Fixsternen einmal um ihre eigene Achse. Analog zum siderischen Jahr wird diese Zeitspanne als siderischer Tag bezeichnet. Aufgrund der Bahnbewegung der Erde entlang ihrer Umlaufbahn im gleichen Drehsinn und der daraus resultierenden leicht unterschiedlichen Position der Sonne an aufeinanderfolgenden Tagen ist ein Sonnentag, der als die Zeitspanne zwischen zwei Sonnenhöchstständen (Mittag) definiert ist, etwas länger als ein siderischer Tag und wird nach Definition in 24 Stunden eingeteilt.

Aufgrund der Eigenrotation der Erde hat ein Punkt auf dem Äquator eine Geschwindigkeit von 464 m/s bzw. 1670 km/h. Infolge der dadurch bedingten Fliehkraft ist die Figur der Erde an den Polen geringfügig abgeplattet und dafür gegen ihren Äquator zu einem sogenannten Äquatorwulst verformt. Gegenüber einer volumengleichen Kugel ist der Erdradius am Äquator 7 Kilometer größer und der Polradius 14 Kilometer kleiner. Der Durchmesser am Äquator ist etwa 43 km größer als der von Pol zu Pol. Der Gipfel des Chimborazo ist wegen seiner Nähe zum Äquator der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist.

Die Rotationsachse der Erde ist 23°26' gegen die senkrechte Achse der Ekliptik geneigt, dadurch werden die Nord- und die Südhalbkugel der Erde an verschiedenen Punkten ihrer Umlaufbahn um die Sonne unterschiedlich beschienen, was zu den das Klima der Erde prägenden Jahreszeiten führt. Die Richtung der Achsneigung fällt für die Nordhalbkugel derzeit in die ekliptikale Länge des Sternbilds Stier. In dieser Richtung steht, von der Erde aus gesehen, am 21. Juni auch die Sonne zur Sommersonnenwende. Da die Erde zwei Wochen später ihr Aphel durchläuft, fällt der Sommer auf der Nordhalbkugel in die Zeit ihres sonnenfernen Bahnbereichs.

Präzession und Nutation

Die Gezeitenkräfte des Mondes und der Sonne bewirken am Äquatorwulst der Erde ein Drehmoment, das die Erdachse aufzurichten versucht und zu einer Kreiselbewegung der Rotationsachse führt. Ein vollständiger Kegelumlauf dieser lunisolaren Präzession dauert etwa 25.700 bis 25.800 Jahre. Mit diesem Zyklus der Präzession verschieben sich die Jahreszeiten. Der Mond verursacht durch die Präzessionsbewegung seiner eigenen Umlaufbahn mit einer Periode von 18,6 Jahren eine zusätzliche „nickende“ Bewegung der Erdachse, die als Nutation bezeichnet wird. Der Einfluss des Mondes bewirkt zugleich eine Stabilisierung der Erdachsenneigung, die ohne ihn durch die Anziehungskraft der Planeten bis zu einer Schräglage von 85° taumeln würde. Für Einzelheiten siehe den Abschnitt Mond.

Rotationsdauer und Gezeitenkräfte

Die Gravitation von Mond und Sonne verursacht auf der Erde die Gezeiten. Der Anteil der Sonne ist dabei etwa halb so groß wie der des Mondes. Damit verbunden ist die Gezeitenreibung von Ebbe und Flut der Meere. Diese bremst die Erdrotation und verlängert dadurch gegenwärtig die Tage um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr. Die Gezeiten wirken sich auch auf die Landmassen aus, die sich um etwa einen halben Meter heben und senken. Die Rotationsenergie der Erde wird dabei in Wärme umgewandelt. Der Drehimpuls wird auf den Mond übertragen, der sich dadurch um etwa vier Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt. Dieser schon lange vermutete Effekt ist seit etwa 1995 durch Laserdistanzmessungen abgesichert. Extrapoliert man diese Abbremsung in die Zukunft, wird auch die Erde einmal dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden, wobei ein Tag auf der Erde dann etwa siebenundvierzig Mal so lang wäre wie heute. Damit unterliegt die Erde demselben Effekt, der in der Vergangenheit schon zur gebundenen Rotation (Korotation) des Mondes geführt hat.

Aufbau

Innerer Aufbau

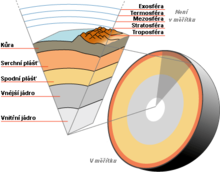

Die massenanteilige Zusammensetzung der Erde besteht hauptsächlich aus Eisen (32,1 %), Sauerstoff (30,1 %), Silizium (15,1 %), Magnesium (13,9 %), Schwefel (2,9 %), Nickel (1,8 %), Calcium (1,5 %) und Aluminium (1,4 %). Die restlichen 1,2 % teilen sich Spuren von anderen Elementen. Nach seismischen Messungen ist die Erde hauptsächlich aus drei Schalen aufgebaut: aus dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Diese Schalen sind durch seismische Diskontinuitätsflächen (Unstetigkeitsflächen) voneinander abgegrenzt. Die Erdkruste und der oberste Teil des oberen Mantels bilden zusammen die sogenannte Lithosphäre. Sie ist zwischen 50 und 100 km dick und zergliedert sich in große und kleinere tektonische Einheiten, die Platten.

Ein dreidimensionales Modell der Erde wird, wie alle verkleinerten Nachbildungen von Weltkörpern, Globus genannt.

Oberfläche

Der Äquatorumfang ist durch die Zentrifugalkraft der Rotation mit 40.075,017 km um 67,154 km bzw. um 0,17 % größer als der Polumfang mit 40.007,863 km (bezogen auf das geodätische Referenzellipsoid von 1980). Der Poldurchmesser ist mit 12.713,504 km dementsprechend um 42,816 km bzw. um 0,34 % kleiner als der Äquatordurchmesser mit 12.756,320 km (bezogen auf das Referenzellipsoid; die tatsächlichen Zahlen weichen davon ab). Die Unterschiede im Umfang tragen mit dazu bei, dass es keinen eindeutig höchsten Berg auf der Erde gibt. Nach der Höhe über dem Meeresspiegel ist es der Mount Everest im Himalaya und nach dem Abstand des Gipfels vom Erdmittelpunkt der auf dem Äquatorwulst stehende Vulkanberg Chimborazo in den Anden. Von der jeweils eigenen Basis an gemessen ist der Mauna Kea auf der vom pazifischen Meeresboden aufragenden großen vulkanischen Hawaii-Insel am höchsten.

Wie die meisten festen Planeten und fast alle größeren Monde, zum Beispiel der Erdmond, weist auch die Erde eine deutliche Zweiteilung ihrer Oberfläche in unterschiedlich ausgeprägte Halbkugeln auf. Die Oberfläche von ca. 510 Mio. km2 unterteilt sich in eine Landhemisphäre und eine Wasserhemisphäre. Die Landhalbkugel ist die Hemisphäre mit dem maximalen Anteil an Land. Er beträgt mit 47 % knapp die Hälfte der sichtbaren Fläche. Die Fläche der gegenüberliegenden Wasserhalbkugel enthält nur 11 % Land und wird durch Ozeane dominiert.

Damit ist die Erde der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem flüssiges Wasser auf der Oberfläche existiert. In den Meeren sind 96,5 % des gesamten Wassers des Planeten enthalten. Das Meerwasser enthält im Durchschnitt 3,5 % Salz.

Die Wasserfläche hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen Gesamtanteil von 70,7 %. Die von der Landfläche umfassten 29,3 % entfallen hauptsächlich auf sieben Kontinente; der Größe nach: Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktika, Europa und Australien (Europa ist als große westliche Halbinsel Asiens im Rahmen der Plattentektonik allerdings wahrscheinlich nie eine selbstständige Einheit gewesen). Die kategorische Grenzziehung zwischen Australien als kleinstem Erdteil und Grönland als größter Insel wurde nur rein konventionell festgelegt. Die Fläche des Weltmeeres wird im Allgemeinen in drei Ozeane einschließlich der Nebenmeere unterteilt: den Pazifik, den Atlantik und den Indik. Die tiefste Stelle, das Witjastief 1 im Marianengraben, liegt 11.034 m unter dem Meeresspiegel. Die durchschnittliche Meerestiefe beträgt 3.800 m. Das ist etwa das Fünffache der bei 800 m liegenden mittleren Höhe der Kontinente (s. hypsografische Kurve).

Plattentektonik

Die größten Platten entsprechen in ihrer Anzahl und Ordnung etwa jener der von ihnen getragenen Kontinente, mit Ausnahme der pazifischen Platte. Alle diese Schollen bewegen sich gemäß der Plattentektonik relativ zueinander auf den teils aufgeschmolzenen, zähflüssigen Gesteinen des oberen Mantels, der 100 bis 150 km mächtigen Asthenosphäre.

| Bergauf | Referenzen: Google.de, Wikipedia.org | |